「はんまあさま」

それは稲取の地のみで伝えられてきた、伝統の行事です。

今回は、地元の子どもたちが参加する「東伊豆町ふるさと学級」の行事に参加させていただいた様子を、お届けしたいと思います。

「はんまあさま」ってなんだあ?

「はんまあ」と聞けば思いつくのは、そう! ”ハマユウ”(ヒガンバナ科の植物)ですよね。けっして”トンカチ”のことではございません。

そしてなにを隠そう、「はんまあさま」とはハマユウの葉から作られる人形のことを言います。そうして作られた人形を海に流すことで、豊漁を願うという行事なのです。

「はんまあさま作り」体験レポート

9月6日の午前、晴れ渡る空のもと「はんまあさま作り」(行事名)の参加者は公民館へと集まった。

子どもたちがそろったところで、まずは「はじまりの集い」としてあいさつが。

それから制作を補助してくださる「東町老人クラブ」の方々のご紹介が行われ。

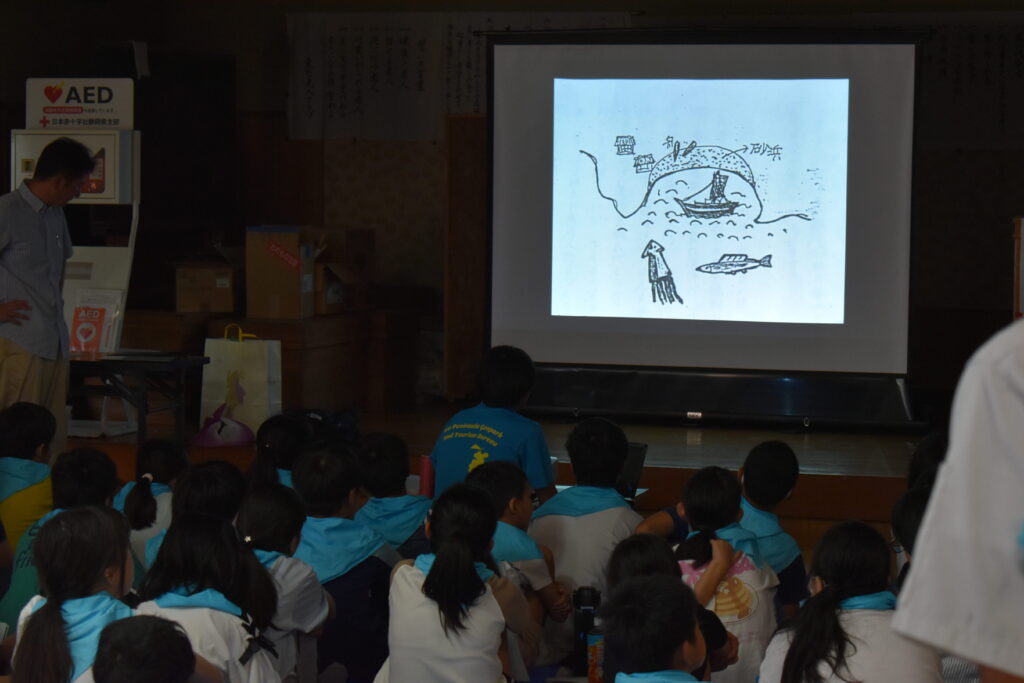

地元の八幡神社の神主である稲岡氏から、「はんまあさま」についてDVD等を用いた解説がなされた。

「はんまあさま」は特に漁業関係の家で昔から、五節句の一つ9月9日「重陽(ちょうよう)の節句」の祝いとして行われてきた歴史を持つ。

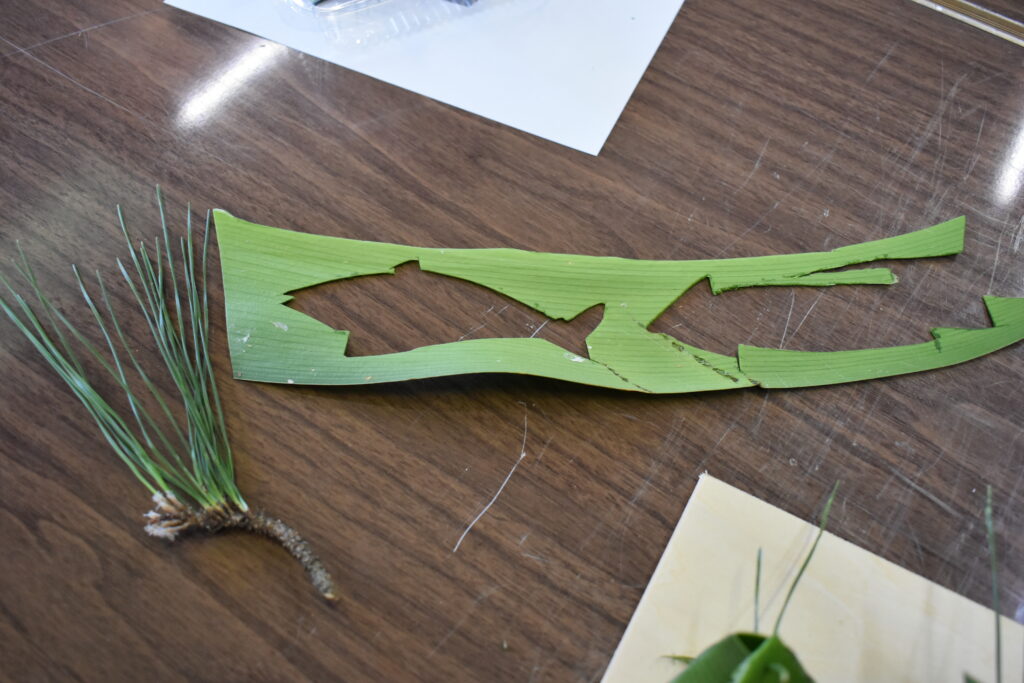

9月8日にハマユウの葉(と松の葉)を武士や魚などの形にした人形を家族の人数分だけ作り、柏餅や御神酒(おみき)を供えて奉る。それを翌日「いかとさんまにならっしぇよ」というおまじないを唱えて、海へと流すのだ。そしてそのときに泣いたふりをする、というのが特徴である。

これはこんな伝説に由来する……

その昔、稲取が小さな漁村であったころのこと。その年不漁に悩まされていた漁師たちが、戦に敗れて流れ着いたとおぼしき武士たちの遺体を見つけ、それを手厚くほうむった。するとそれ以降、イカとサンマがたくさん取れるようになったのだそう。

そして現代まで、この仏様に感謝する行事として伝えられている。

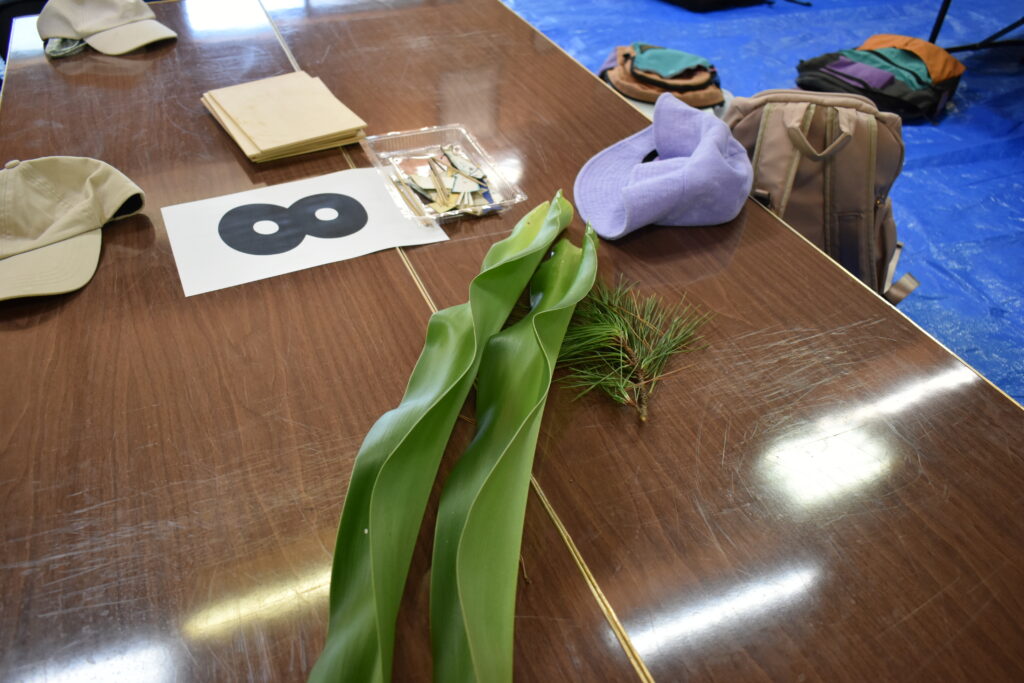

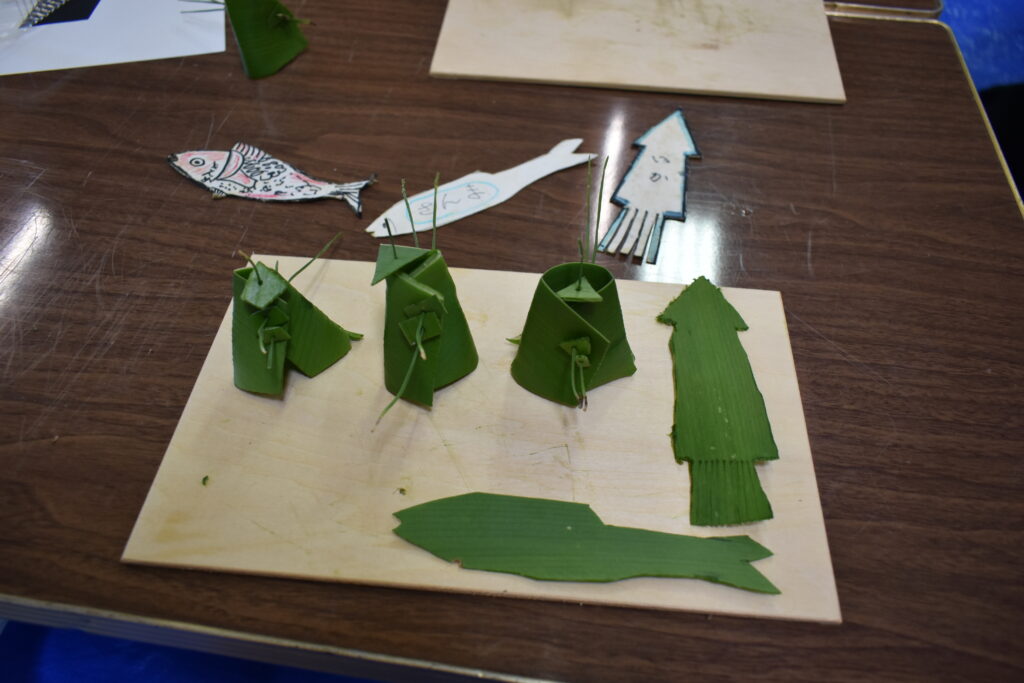

制作段階では子どもたちは班に分かれて、ハマユウの葉をカッターやハサミで型紙に沿って切り取り、イカやサンマの形にしていった。また武士については、松の葉も使って刀や陣笠をこさえ、胴体部と組み合わせて形作る。

時代によってイカやサンマ以外にも作られてきたようで、今回も稲取の特産品であるキンメがラインナップに加えられている。

「はんまあさま」の制作が終わると、場所を新堤防へと移し、各々が制作した人形を海へと流した。(※残念ながら会場準備により不参加。あとで個人的に放流をした)

当日は時間の都合により訪れなかったが、東町竜宮神社のわきには「はんまあさま」の碑が残っており。海へと流す前には供養の念仏や、おそなえものをあげたりするそうである。

流し終えたのちEASTDOCKにて「おわりの集い」が行われ、子どもたちが各々の感想を発表し、おわりの言葉で締めくくられた。

そして解散のときに、参加者には当行事のお供え物になぞらえた柏饅頭と、稲取の郷土料理である黄飯が配られた。

どちらもおいしくいただいた。

おわりに

「はんまあさま」、いかがだったでしょうか。

筆者も作り始めたときはてこずり、葉が破れてしまったりと苦戦をしいられました。(特に武士)

曲げたハマユウの葉を刀(松の葉)でつらぬいて固定するとき、二本差しにすることで安定感が増すのがポイントです。

ちなみに、「はんまあさま」という呼ばれ方については「サンマ」がなまったとする説と、「ハマユウ」がなまったという説があるそうです。昔の稲取で「ハマユウ」のことを「はんまあさま」と呼んでいたという話もあるようですが、あなたはどう思われますか?

それにしても「いかとさんまにならっしぇよ」と、お願いをするのがイカとサンマだけだなんて、昔の人たちはつつましやかですね。それでは……

🦑「どうか、大漁にならっしぇ!」🐟️